近日,闽南师范大学物理与信息工程学院“硅基半导体光电芯片研发创新团队”黄志伟副教授在 Si 基肖特基光电探测器领域取得进展,该成果以“532 - 2200 nm Si Schottky photodetectors featuring non-uniform barrier layers”为题发表于电子器件领域权威期刊《IEEE Transactions on Electron Devices》。

Si 在超过1100 nm 波长处的有限光吸收限制了 Si 光电探测器在近红外波段的实际应用。虽然 Si 肖特基光电探测器利用内部光发射机制可以拓宽光探测波长。但在大多数研究中,它们的截止波长仍然限制在1550 nm左右。尽管降低肖特基势垒高度可以扩展光响应范围,但也不可避免地导致暗电流急剧增加,从而影响器件的性能。因此,开发符合光通信标准的高性价比、高性能的近红外光电探测器仍然是一个重大的技术挑战。鉴于此,本工作通过在 ITO/n-Si 接触界面引入由 Au NPs 组成的非均匀势垒调制界面层,实现了宽带纯 Si 肖特基光电探测器。制备的 ITO/Au NPs/n-Si 结构在暗电流抑制和延长光响应截止波长之间实现了性能权衡,在保持低暗电流水平的同时实现了显著的光谱展宽。

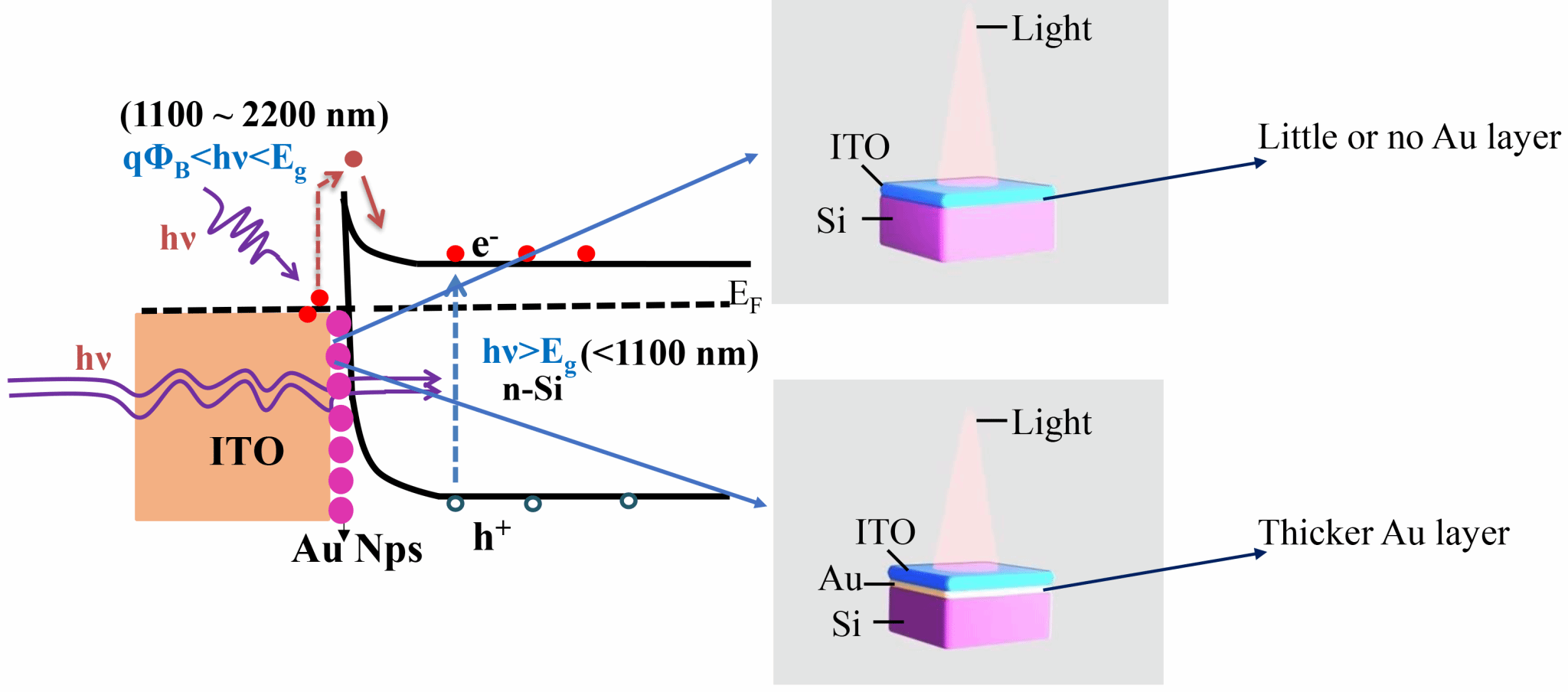

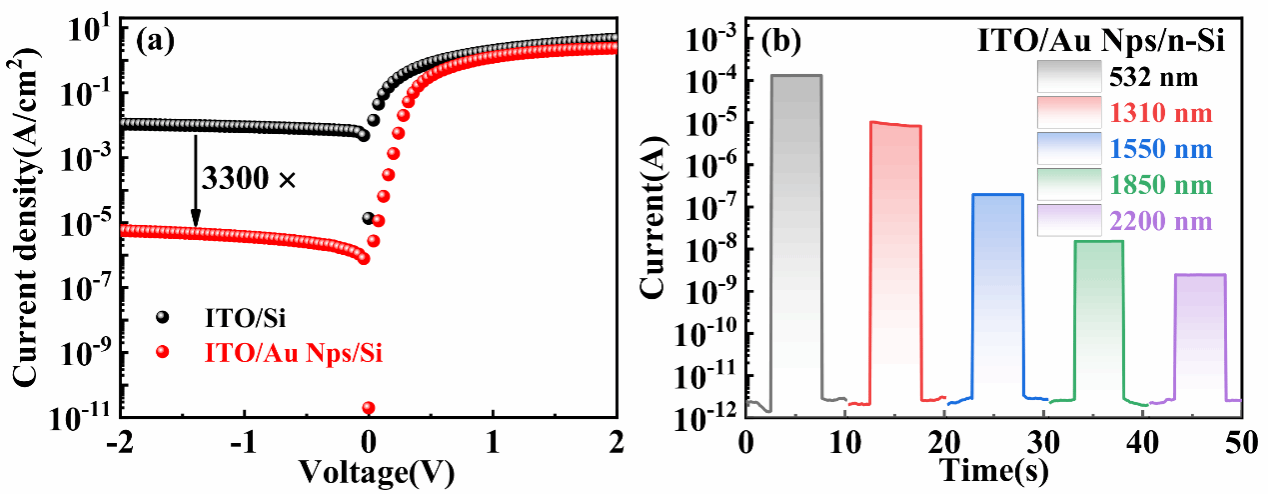

实验结果表明,器件肖特基接触界面由两个不同区域组成(图1):具备高势垒高度的 ITO/Au/Si 界面以及具备低势垒高度的 ITO/Si 界面(Au NPs边缘区域,此区域 Au 较薄或不连续)。在暗态下,较高的势垒高度(0.77 eV)可以有效抑制载流子输运,从而显著抑制暗电流至33 nA(6.5×10-6 A/cm2),与传统 ITO/Si 器件相比降幅约三个数量级(图2 (a))。在光照下,Au NPs 的局部表面等离子体共振效应将光子能量限制在低势垒区域(0.52 eV),有效拓宽光探测波长至2200 nm。此外,器件在自启动模式下可实现532 - 2200 nm波段光探测(图2 (b)),并可在室温下实现稳定的近红外成像应用。该设计为近红外通信频段的全 Si 宽带光探测提供了一种低成本、易于制造的解决方案,在下一代光电应用中显示了巨大的潜力。

图1. ITO/Au NPs/Si 能带机理图。

图2 (a)暗电流密度对比,(b) 532-2200 nm 自启动光响应曲线。

闽南师范大学为该工作唯一完成单位,我院2023级硕士研究生葛勇康为论文第一作者,黄志伟副教授为唯一通讯作者。研究得到了福建省自然科学基金 (2023J05186),福建省中青年教师教育科研重点项目 (JZ230030)资助。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11008550

(图/文:黄志伟)